1.“優化設計讓建筑價值最大化”。

這不僅是當下的行業共識,也是伴隨設計而生的專業要求、符合規范要求的設計都是“可行的”,而未必是“最優的”。設計優化就是在所有“可行的”方案中尋找一個相對“最優的”方案。

而即便如此,大量的片面的理解、錯誤的說法,也仍然充斥在我們的身邊,特別是很多的成本人士在工作中都曾面臨設計優化推進的尷尬,如“結構設計是一個嚴肅的事情,安全第一,不能為了省錢而降低安全系數”,這尷尬里面,既有我們面對設計領域專業性較強的客觀困難,也有我們對于設計領域知之甚少、甚淺的主觀原因。

其實,設計優化最早是伴隨價值工程起源于國外。而關于結構設計,艾拉普工程顧問公司的創始人、英國結構工程師艾拉普說過:“結構設計是一門藝術,沒有唯一解。只有不斷地探索去尋找相對的最佳,而無絕對的最優。”

在我國,1973年中科院資深院士、計算力學工程結構優化設計的開拓者錢令希教授發表了一篇《結構優化設計的近代發展》,吹響了國內結構優化設計研究的一個進軍號。

有臺灣“綠色之父”之名的臺灣成功大學建筑系林憲德教授講,當你要做一個真正綠色的東西,第一個需要做的是壓縮你的設計余量。結構優化也就是為此在結構方面做出了很大的嘗試。

在我國新的綠色建筑評價標準當中,結構設計優化被提升為節材部分的最重要的內容。詳《綠色建筑評價標準》 GB/T50378-2014之7.2.2條。

有專家這樣形象地評價設計優化的意義:“明明這個人只有1.7米的身高,卻給他做了適合1.75米身高人穿的衣服,雖然也能穿,但是造成浪費。量體裁衣,這種節省是切切實實的”。

2.國內關于結構優化的理論研究、著作及應用軟件也相當成熟

國內關于設計優化的理論和應用軟件研究成果較多,為設計優化提供了充要的理論基礎和應用工具。例如JIFEX是中國自主研發的有限元分析與優化設計軟件系統,已發展成為中國計算力學與CAE研究領域最具特色的有限元分析與優化設計軟件之一。

而關于結構優化的著作就更為豐富多彩,既有理論研究的著作,也有實戰案例的解讀與分析,各有千秋。本文整理了部分著作清單,供讀者了解和參考。

3.設計是規范加上判斷和創造的產物,這就是設計優化客觀存在、永恒存在的內在原因

設計是規范加上判斷和創造的產物,而規范永遠是滯后于科技發展,判斷和創造則是與時俱進的。今天的最優,不代表是明天的最優。

設計優化既是國家建設綠色節能建筑、建設資源節約型社會及企業成本控制等外部因素要求,也是地產企業迫于現階段房地產市場的一系列不合理的客觀情況所主動采取的應對措施。

設計單位隨著房地產市場需要而呈現出多樣性和復雜性,不規范的市場行為充斥其中,設計單位優劣難辯,設計成果的多版本、六邊工程成為常態,設計師的工作強度和難度在客觀上成倍增加。而我國的設計師職業責任和審圖體制目前仍針對“安全性”這個首要問題,而對于“經濟性”這個后首要問題的關注目前還停留在各結構設計規范的第一條上。加之國內大多數設計師的收入機制是“低固定工資+高產值獎金”,即在一般意義上,設計師的收入與產量有關,與質量無關。因而,設計師一般不會對設計成果的“經濟性”額外關注和投入精力,畢竟多數人都是趨利避害的,即便是你我也不會往沒有產出的工作上去花費時間、投入精力。

【設計優化對象涵蓋各個專業,必須總體考慮,同時抓住重點:結構優化】

設計優化涵蓋的內容很廣,既是一個建筑、結構、機電、景觀、裝修等多專業可獨立實施的過程,也更需要設計與施工多領域、建筑與結構等多專業統籌考慮、綜合協調、追求整體優化效果。在優化設計工作上,切不可孤立的追求結構成本的最優,而需要全面考慮總體的節約才是真實的節約;也不可片面的追求成本的最低,而需要全面考慮項目總體目標的最優匹配。

【在追求整體效果的同時,我們需要抓重點,那就是最具優化潛力的結構成本】

結構成本具有客戶敏感度最小、優化空間最大、優化時間最緊迫的特點。結構成本是客戶看不見、且不關注的那部分;結構成本占整個建安成本的比重最大,毛坯住宅約50%,公建約30%;結構成本的離散性大;同時,由于結構設計以建筑設計的完成為前提,存在接受條件最遲但要求出圖最早、先用于施工的特點,導致我們容易放松對其經濟性的關注。

1.有關結構優化的兩個誤區

(1)結構優化就只是為了“省錢”嗎?

結構優化是對結構設計進行的檢討與改善,是一個再加工的過程,而不是單一的節約用鋼量。

優化后的結構一般會達到指標更經濟、建筑空間和室內使用更合理、結構安全度更高、現場施工更方便的效果,是一個統籌考慮、綜合最優的結果。即結構優化既為“省錢”(更經濟),也為“更安全”、“更適用”、“更方便”。

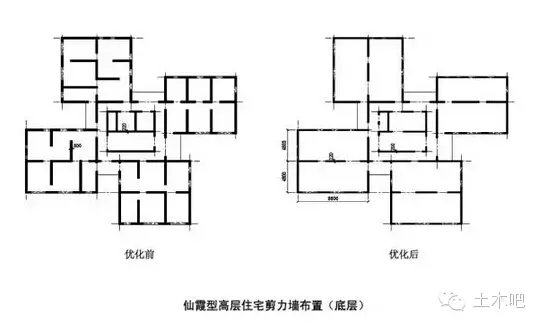

例如:上海東方明珠的設計者、我國工程院院士江歡成大師在 1985 年任華東院總工期間,對當時在上海廣為流行和大量套用的仙霞型高層住宅大刀闊斧地刪掉了許多剪力墻(樓板厚度由120mm增加至140mm),砼、鋼筋量分別減少30%、38%,經濟指標分別達到0.343m3/m2、40kg/m2,取得較好的經濟效益和舒適、靈活的空間使用效果,在施工難度上也大大降低,而后在上海多個項目套用。(案例摘自江歡成大師《優化設計的探索和實踐》)

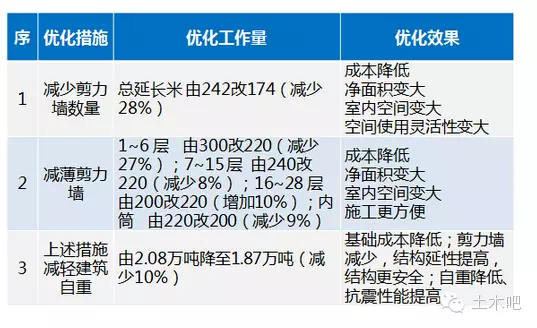

而大師所采取優化措施共有5項,其中主要的3項如下:

再如北京清華大學土木工程系教授董聰受命組建“北京奧運場館結構選型及優化設計關鍵技術”課題小組,負責奧運場館結構優化。在“鳥巢”瘦身過程中就表示:“進行結構優化設計,必須要尊重建筑師的原創思想。這就像時下的吸脂美體術,只能在不改變人外觀、健康和容貌的基礎上,減去多余脂肪,達到健美目的。”據網上數據,“鳥巢”總預算從最初的38億元減少到31.3億元,節省6.7億元(降低18%),結構安全性更好。

(2)我們有限額設計,還需要進行結構優化嗎?

2.結構優化管理的總體思路

(1)全過程介入,越早越好

(2)與設計院合作,以“雙贏”為指導思想

(3)在力量有限的情況下,建議引入外部資源,并以“三贏”的思想處理好三方關系

3.結構優化的工作方式

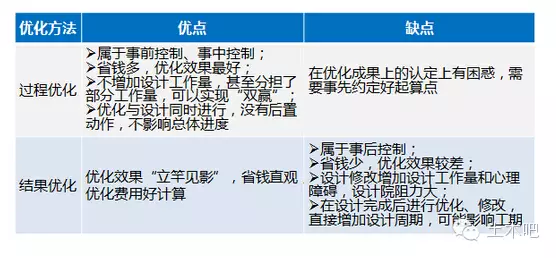

結果優化:在施工圖設計完成后介入,優化與設計串行的工作方式,通過對原設計圖紙進行事后復核,并提出優化意見,說服設計單位對原設計圖紙進行修改的優化方式。

過程優化:在項目設計過程中介入,優化與設計并行的工作方式。各自特點如下表

4.過程優化的一般做法

過程優化的一般做法概括來講就是“三步走”:事前指導、事中檢查、事后驗證。同時針對三個設計階段“方案、擴初、施工圖”分別采取不同管理方法。

每個工作環節均按照“事前確認輸入條件、事后復核輸出成果”的思路進行過程管控。

(1)事前指導

事前指導的主要目標是在設計開始前雙方經過溝通、討論,達成一致的限額目標和支持性的技術措施、雙方合作流程等。

這個階段最重要、技術含量最高、也最艱難。但“磨刀不誤砍柴功”,事前指導可收事半功倍之效。一旦完成,可以做到:設計一開始,就完成設計階段成本控制的50%以上。

在設計開始前,共同確定《結構設計技術措施》,先定技術標準、從設計前端進行管控將收“牽住牛鼻子”之功效。先定下技術標準,是因為改標準比改圖容易得多。

《結構設計技術措施》的具體內容是在《設計任務書》的基礎上,增加以下四份文件作為開展結構設計所需的全部前置條件:《統一技術措施》、《結構構件的標準構造做法》、《結構設計總說明》、《建筑做法》。標桿房企都已制定了《結構設計標準》。

《統一技術措施》包括電算模型及計算系數的取值、設計參數、材料選擇、荷載取值、各構件的結構設計與配筋原則、結構指標在各構件上的分解目標(構件結構指標的預估值)等。

《統一技術措施》的內容,除了嚴格按規范取較經濟的參數或系數外,同時需要對當地類似項目進行調研,相關數據作為支撐。例如,作者曾經因為大連某項目優化設計而對當地類似項目進行了主要參數的調查:

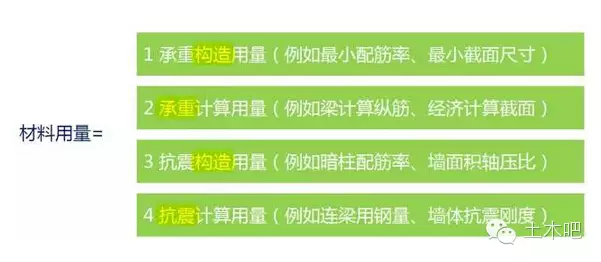

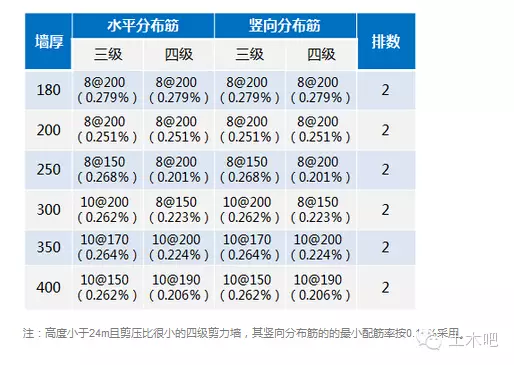

《結構構件的標準構造做法》是針對按構造設計而非計算確定的構件,以滿足規范的最低要求為標準先制定標準設計做法,避免設計單位任意加大。按構造設計的鋼筋在總鋼筋用量中占有較大比重,重要性如下圖所示(摘自徐珂微博《剪力墻住宅項目結構節材設計》)。

《結構設計總說明》是對結構設計軟件以外的內容進行經濟性控制,特別關注“通用性”的設計說明,通用性越強設計越浪費(同時,設計更方便、施工更方便),避免出現一句話增加幾十萬的意外情況。例如關于“吊筋”的說明、關于過梁的說明、關于洞口加筋的說明等。

《建筑做法》主要是提前確定墻、地、頂以及其他部位的建筑做法,避免由結構設計師在未知的情況按最大可能的荷載進行取值。比如砌體材料的選擇涉及材料比重、天棚是否抹灰等均涉及荷載取值等。

(2)事中檢查

①結構設計的過程主要包括結構方案、結構計算、施工圖設計三個階段,結構優化也是從上述三個階段進行。各階段的主要工作分別是:

方案階段:結構體系的造型和結構布置合理性認證、結構計算和內力分析正確(重點)。有經驗表明,上述三個階段中“方案階段”對于結構成本控制的價值占65%;

擴初階段:結構方案的對比、優化;重點關注結構體系、基礎方案、地下室的布置等關鍵環節,一般情況下如聘請顧問公司,則會提供至少兩個方案進行對比,供甲方選擇;

施工圖階段:結構構件設計的精細化管理。主要是對結構設計中的不精細做法進行糾正,如不合理的歸并、有過大的富余、不經濟的配筋方式和砼厚度取值等。

②工作方法建議:“先做先審、樣板先行”。

先做樣板單元(房、層、各構件)的設計,復核通過后,再開展大面設計。這樣基本可以避免出現一旦需要修改、就要全部修改、設計院不情愿、工作量太大影響工期等情況的出現,大大減少和降低結構優化所致的返工量和障礙。即實現變“先設計后算量”為“先算量后設計”。

全過程、分階段檢查各個環節的設計情況,看是否符合《結構設計技術措施》的要求,包括結構建模、樁基、地下結構、地上結構;同時分構件驗算設計的經濟性。

(3)事后驗證

一是在完成結構計算后進行粗略驗證。

具有以下特點:

時間短,一般在完成結構計算后即可提供;不會發生算量成本;有偏差,大概比圖紙量小5%左右。主要是設計師對軟件計算結果人工干預后與軟件計算值之間的差異,受設計師干預程度影響;這種方法可用于初估,或比較兩種設計方案之間的指標差異。

二是完成結構畫圖后,抽樣精確復核驗證。

在完成CAD畫圖后、正式出圖前(大約有7個工作日)進行抽樣復核或委托造價咨詢公司結合工程量清單編制來進行全面的、準確的復核。

轉自 土木吧